Leseprobe: Land der verlorenen Dinge

Ein Roman von Maximilian Wust

Hier nun die Leseprobe zum Roman Land der verlorenen Dinge. Eine weitere Lesung – nicht dieses Kapitel, aber dafür einen Ausschnitt aus einem anderen – gibt es übrigens auch als Video auf YouTube: HIER KLICKEN!

Ansonsten natürlich viel Spaß beim ersten Kapitel und dem Auftakt von Joschuas Reise!

Prolog

„LASS MICH DIR zuerst eine Geschichte vom Verlieren erzählen.

Meine Mutter war eine vorsichtige Frau, was ich ihr nicht verdenken kann. Als sie einmal zum Markt ging, brach jemand in unser Haus ein und stahl alles, was sie ihr Leben lang erspart hatte. Das veränderte sie. Nicht nur, dass sie danach in jedem Dielenknarren einen Einbrecher hörte, sie ließ auch den Alkoven dort drüben mit einer besonders schweren Tür ausstatten und zu einem Tresor für alles Wertvolle und Wichtige umfunktionieren. Den einzigen Schlüssel trug sie in einer versteckten Tasche in ihrer Schürze.

Selbstverständlich war unsere kleine Schatzkammer, die Tür der alten Amme, bald in aller Munde. Die meisten vermuteten dahinter natürlich Geld. Andere glaubten darin den Leichnam meines Vaters verborgen, heidnisches Zauberzeug oder ein haariges Kind, mit schwarzem Fell und Ziegenhörnern, das wir in der Kammer vor der Welt versteckten. Mein Lieblingsgerücht war und ist aber immer noch das verfluchte Buch: Meine Mutter hielte hinter der Tür ein verhextes Buch verborgen, das jeden, der es aufschlägt, augenblicklich in eine Frau verwandelt. Deshalb hätte sie nur Töchter … und die Schwester, die mit ihr unter einem Dach lebte, sei in Wahrheit ihr im Krieg verschollener Ehemann! Im Nachhinein frage ich mich, wie viel jemand getrunken haben muss, der beim Anblick einer verschlossenen Tür auf solche Ideen kommt.

In Wirklichkeit verbargen sich dahinter bloß ein paar Pfennige, eine silberne Gabel und etwas Leder. Indem meine Mutter alles von Wert wegsperrte, konnte sie unbeschwert schlafen.

Doch eines Tages geschah es: Meine Schwester brauchte neue Schuhe, also holte meine Mutter unser Erspartes aus dem Tresor. Kaum hatte sie die Tür wieder abgesperrt, fiel ihr der Schlüssel aus der Hand und war fort. Er hüpfte einmal über den Boden – kling! –, dann war es, als hätte es ihn nie gegeben.

Natürlich suchten wir den ganzen Tag danach, unter den Möbeln, in den Ecken, meine Kinderhändchen tasteten sich unter die Kommoden. Mein Onkel brach sogar die Dielen auf und ließ mich in den Unterboden kriechen, aber der Schlüssel tauchte nicht mehr auf. Der Tresor meiner Mutter blieb bis heute verschlossen.

So etwas, wenn auch nicht ganz so drastisch, ist uns allen doch schon passiert. Jeder hat schon einmal etwas verloren. Ein Schlüssel, eine Münze, ein Werkzeug oder ein Strumpf – etwas fällt aus der Hand, man lässt es liegen oder weiß ganz sicher, dass man es in diese Tasche oder jene Schublade gesteckt hat und trotzdem scheint es unauffindbar verschwunden.

Eben da gibt es dieses Märchen: Was wäre, wenn sich all diese Dinge in einem eigenen Reich sammeln, in einem Land der verlorenen Dinge? Ich stelle mir riesige Berge aus Löffeln vor, neben einem Ozean aus Strümpfen und Flüssen aus Geldstücken. Und um nun diese Geschichte endlich in deine Richtung zu spinnen: Hat man etwas Wichtiges, etwas wirklich Wichtiges verloren, wie du, so liegt es doch auf der Hand, es in diesem Land zu suchen.“

Damit beendete die Hebamme ihre Geschichte und lächelte.

Was für ein Schwachsinn! Joschua starrte die Hebamme zuerst einfach nur an, bevor er es endlich wagte, wütend zu schnauben. Die dunkle, nach Knoblauch und alter Frau stinkende Hütte raubte ihm fast die Sinne. Ihre einzige Bewohnerin, diese seltsame Alte, und ihr nutzloses Gerede taten den Rest.

„Das ist nicht die Antwort, die ich erwartet habe“, erwiderte Joschua kalt.

„Aber die Antwort, die du brauchst.“

Er zögerte, um schließlich zu nicken. „Ich sollte nun allmählich zurück.“

„Natürlich“, erwiderte sie weiterhin lächelnd, offensichtlich die Ausrede durchschauend.

„Vermögensverhältnisse müssen abgeklärt werden; mein Bruder wünscht sicherlich, noch meine Hochzeit zu besprechen, außerdem habe ich noch …“

„Ich halte dich nicht auf.“

Joschua seufzte. „Warum hast du mir dieses Märchen erzählt?“

„Ich wollte dir damit einen Vorwand liefern.“

„Wofür?“

„Um zu gehen. Das willst du doch: Gehen.“

Sah man ihm das so sehr an? „Und was soll mir diese Ausrede nützen?“, fragte er gleich darauf. „Dass mich Othas für verrückt hält und mich von allen Verpflichtungen entbindet?“

Die Amme kicherte. „Doch nicht für ihn. Für dich! Es gibt wohl kaum einen besseren Grund für eine Reise als die Suche nach dem Land der verlorenen Dinge. Zieh los, genieße deine Jugend, erlebe noch ein paar Abenteuer und finde denjenigen, den du schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen hast: dich! Jetzt, wo der Alptraum deiner Kindheit endgültig vorbei ist, hast du dir vermutlich so einiges zu erzählen …“

Joschua zögerte. So wirr die alte Hebamme eben noch vor sich hin erzählt hatte – eine Wanderschaft wäre tatsächlich besser als eine arrangierte Hochzeit im Süden. Und eine Ausrede würde sich schon finden, überlegte er und bemerkte erst danach, dass er diesen Gedanken laut ausgesprochen hatte. „Ich könnte schon morgen aufbrechen“, fügte er genauso gedankenverloren hinzu.

„Könntest?“

„Ich werde.“

„Warum erst morgen?“

„Oder heute.“

Die Alte lächelte zufrieden.

Damit war es entschieden! Zögerlich richtete sich Joschua auf und zog seine Kleidung zurecht. „Eine Frage hätte ich noch: Warum hast du den Wandschrank deiner Mutter nie aufbrechen lassen?“

„Wozu? Alles Geld hat sie ja damals herausgeholt und die Silbergabel und ein bisschen vermodertes Leder sind die Mühe nicht wert. So gebe ich den Leuten wenigstens etwas, worüber sie tratschen können. Am Stammtisch und an den Waschschüsseln gibt es ja bekanntlich nichts Schöneres als ein Geheimnis.“

Joschua zögerte, zuckte mit den Schultern und ging, ohne sich zu verabschieden.

1. Kapitel: Den Vater

EIN WALL AUS dunklen Wolken überrollte das Land. Nasskalter Wind und dieser unverkennbare Geruch kündigten einen Regensturm an, der wahrscheinlich die ganze Nacht anhalten würde. Trotzdem gab es keinen Grund zur Eile – Joschua würde Hildebrück in spätestens einer Stunde erreichen, lange vor dem drohenden Wolkenbruch.

Seit seiner Abreise damals schien sich hier im Vorland alles zum Schlechteren geändert zu haben: Die Bauernhöfe waren leer und verlassen, die Felder verwildert und kaum noch als solche zu erkennen. Früher hatte sich hier ein Teppich aus grünem Hopfen, braunem Hafer und gelbem Rübsen über die Ebene erstreckt, dazwischen Vogelscheuchen, Bauern und spielende Kinder. Nun war alles fort. Lediglich morsche Zäune und vom Moos verschlungene Hausfassaden erinnerten an bessere Zeiten, die endgültig vergangen waren. Das Ry, in dem Joschua aufgewachsen war, gab es nicht mehr.

Am Anfang des Niedergangs standen die Empiriker. Niemand konnte wirklich sagen, woher sie auf einmal gekommen waren, die Mediziner, Ingenieure, Physiker, Astronomen und Philosophen. Nach einer langen Zeit des Friedens entwickelte sich noch vor Joschuas Geburt eine Kaste von Gelehrten, die die Wahrheit der Welt in der Beweisbarkeit suchte: Wenn jemand behauptete, er könne eine Krankheit heilen oder einen besonders harten Stahl schmelzen, musste er es vor einem Gremium aus Experten beweisen. Wer erfolgreich war, wurde gefördert, was zunächst auch wunderbar funktionierte: In den Universitäten, den neuen Tempeln der Empiriker, entwickelte man aus dem Urin schwangerer Frauen eine Salbe gegen Wundbrand, die so einige Gliedmaßen vor der Amputation rettete; für die Generäle spannte man die Armbrust, eine Art selbstschießenden Maschinenbogen, der mühelos jeden Plattenpanzer durchdrang; und für die Eisenhütten konstruierte man einen neuen Hochofen, der die Arbeit nicht nur sicherer, sondern auch ergiebiger machte – und das waren nur einige ihrer zahlreichen Errungenschaften. Ry stand bald am Rande eines goldenen Zeitalters.

Als der Erfolg den Empirikern mehr und mehr Recht gab, war es nur noch eine Frage der Zeit, bis sie das alteingesessene Wahrheitsmonopol der Kirche hinterfragten. Diese musste sich zum ersten Mal beweisen. Können denn die Heiligen wirklich Tote wiedererwecken, wenn man nur fest genug zu ihnen betet?, fragten die Empiriker im klagenden Ton. Können sie Krankheiten heilen, sündige Städte verbrennen und all diese wundersamen Dinge tun, die man in den Kirchen verspricht? Es kam alsbald zum Konflikt.

Zuerst waren es nur lautstarke Debatten hoher Herren in dunklen Hallen oder hitzige Stammtischdiskussionen in den Tavernen. Die Empiriker bezeichneten die Priester als Lügner und warfen ihnen Verblendung zu Gunsten des Machterhalts vor. Die Priester erwiderten das mit der Anschuldigung der Ketzerei und der Käuflichkeit: Der Empirismus wäre vor allem dem geneigt, der am besten bezahle.

Vor elf Jahren, als der Winter zu Ende ging und die ersten Schneeglöckchen blühten, geriet der Streit schließlich außer Kontrolle. Ein Empiriker wurde zu Tode geprügelt, bald darauf brannte die erste Kirche und wenig später ein Labor. Die Priester verboten die empirische Forschung und exkommunizierten jeden, der den Empirikern nahestand. Andersherum wiegelten die Wissenschaftler das Volk gegen die Unterdrückung der Kirche auf. Als beide Seiten alle Flüche und Beleidigungen ausgesprochen hatten, wandten sie sich an die Fürsten und Machthabenden.

Damit begann der Bürgerkrieg.

Dörfer wurden geplündert, Städte brannten, Tausende flohen oder verschwanden in den Wirren der Kämpfe, die bald das ganze Land erfassten. Ry verfiel ins Chaos. Wer nicht in den Schlachten starb, verendete am Hunger oder an den Seuchen, die das Reich mit unfassbarer Härte heimsuchten. Sogar der König selbst konnte nur hilflos zusehen, wie sich sein Staat über den Sommer in eine schwelende Ruinenlandschaft verwandelte … und das alles nur um die Frage, ob die Heiligen beweisbar seien.

Im Herbst erkannte schließlich eine dritte Macht ihre Chance: Wie schon so oft, wenn sich zivile Bünde und kleine Fürsten streiten und ihre Gefechtlein austragen, gibt es noch jemanden, der Krieg nur allzu gern zum eigenen Vorteil nutzt: die Generäle. Joschuas Vater bezeichnete sie treffend als bösartige Hunde – wer sie zu kontrollieren weiß, kann seine Feinde zerfetzen lassen und sie werden es ihm mit Treue danken. Aber wehe dem, der ihnen zu viel Freiheit gewährt. Starke Hunde erkennen den Zeitpunkt, wenn sie die Führung des Rudels übernehmen können.

So kam es auch in Ry. Die Generäle sammelten unter der eisernen Führung von Großherzog Fereln III. von den Mardunen und überrollten ein Fürstentum nach dem anderen. In einem nur zwei Monate andauernden, aber entsetzlich blutigen Feldzug wurde die Ordnung wiederhergestellt. Religion und Empirismus wurden in ihre Schranken verwiesen. Sie durften nebeneinander existieren, aber niemals den anderen hinterfragen – darauf stand für Gelehrte wie Priester kurzerhand der Tod durch Enthauptung.

Als dies mit zahllosen Hinrichtungen deutlich gemacht worden war, griff der Mardune nach der Krone. Der unfähige König und seine Familie wurden aus ihren Gemächern gezerrt und auf dem erstbesten Schafott geköpft, genauso wie einige Fürsten, Hunderte erbberechtigte Nachkommen und noch einmal so viele Ritter. Wer sich dem Mardunen und seinem Herrschaftsanspruch in den Weg stellte, starb oder verschwand, mitsamt der ganzen Familie. Ein blutiger Krieg fand sein genauso blutiges Ende.

Damals war Joschua acht Jahre alt gewesen und hätte seine Jungweihe erhalten, wären nicht alle Priester aus seiner empirikertreuen Heimat verjagt worden.

Das Volk war natürlich zuerst dankbar und glücklich, dass nun endlich wieder so etwas wie Normalität einkehren würde, bis ihm klar wurde, dass man den Krieg der Wahrheiten gegen die Herrschaft der Soldaten getauscht hatte. Der neue Adel bestand aus Generälen und Kriegern, die das ganze Land und seine Bewohner als ihren Sold sahen, aber nichts davon wussten, wie man ein Reich verwaltet. Als dann auch noch der Winter kam und die Kornspeicher leer waren, stand Ry am Abgrund. Tausende sollten den Frühling nicht mehr erleben.

Bis zum nächsten Sommer hatten der Bürgerkrieg und die Hungersnot danach, die Krankheiten, die Willkür der Soldaten und der immer noch nicht gelöste Konflikt zwischen Kirche und Empirikern die Menschen mürrisch, misstrauisch und verdrossen gemacht. Als hätte man ihnen die Freude aus dem Leib geprügelt. Heute, genau zehn Jahre nach Kriegsende, sprach man sogar im Ausland von der typischen Miesepetrigkeit der Ryer.

Das war das Ry, in das Joschua nun nach vier Jahren im Süden zurückkehrte: noch düsterer, als er es in Erinnerung hatte. Verwüstete und verlassene Landstriche erzählten deutlich von den Wunden, die erst in Generationen geheilt sein würden.

***

Hildebrück, Joschuas Geburtsstadt, war vom Krieg verschont geblieben.

Eine sternenlose Nacht brach herein, da erreichte er den See, an dem er sein halbes Leben verbracht hatte. An dessen Ostseite glühten die Lichtpunkte der kleinen Stadt genauso hell und zahlreich wie schon immer.

Joschua erkannte das Postgasthaus und den Pferdehof von Alexandras Vater. Beide waren unverändert. Sogar das Stadttor – zwei Balken, die einen dritten trugen – schien nur ein paar mehr Flechten angesetzt zu haben. Es gab auf den ersten Blick kein einziges neues Haus oder neues Geschäft. Als wäre die Zeit einfach stehengeblieben.

Am Marktplatz stand selbstverständlich immer noch die vom Regen zerfressene Statue und sie würde auch noch in vielen Hundert Jahren dort stehen: Sie zeigte Antonius den Gütigen, hoch zu Ross, das Schwert drohend nach vorn gestreckt, wie er damals die Stadt vor über einem Jahrhundert befreit hatte, sprich: einfiel, brandschatzte und den Überlebenden danach erklärte, sie von einem Despoten erlöst zu haben. Das Denkmal, das man ihm zu Ehren fast freiwillig errichtet hatte – dafür hatte er nur mit noch mehr Gewalt drohen müssen –, hatte sich in Joschuas Abwesenheit überhaupt nicht verändert.

Was auch auf ihn zutraf: Trotz der Jahre in Kailano, unter Fremden und neuen Freunden, Seereisenden vom anderen Ende der Welt, anderen Bräuchen und ausländischem Essen, war Joschua derselbe geblieben – mit allen Stärken und Schwächen. Das gab ihm zu denken, als er auf das andere Ende der Stadt zuritt, zu dem Hof, an dem er seine Kindheit verbracht hatte.

***

Dieser war einmal eine Brauerei gewesen, bis die Stadt um sie herumwuchs und sich am Gestank störte. Die Brauerei zog daraufhin nach Hismer, einem kleinen Dorf in der Ebene, und überließ das Gebäude Joschuas Großvater, der es zum Zentrum seiner Geschäfte umfunktionierte. Heute erinnerte der Hof wegen der Mauer, die sich in einem Viereck um das Gelände zog, an die Miniatur einer Festung. Neben dem Holztor stand sogar ein Wachturm. Wozu eine Brauerei solche Wehranlagen gebraucht hatte, konnte sich niemand erklären. Nicht einmal die ehemaligen Brauereibesitzer selbst.

Hinter dem Wall baute sich das riesige Haupthaus auf, in dem die Familie und die Leibdiener wohnten. Rote Wände signalisierten jedem Besucher sofort, dass es hier Reichtum gab, was durch eine üppig verzierte Fassade und ein prunkvolles Eingangsportal noch einmal mit aller Wucht bestätigt wurde. Hinter jedem der selbstverständlich verglasten Fenster glühte das klare Licht von Öllampen, was Betrachtern deutlich machen sollte: In diesem Haus gab es so viel Öl, dass man sogar die Zimmer der Diener beleuchten konnte.

Vermutlich bereitete Joschuas Familie gerade die letzten Schritte für die baldige Testamentverlesung vor oder feierte endlich ihr neues Vermögen, jetzt wo Vaters gierige Hände endlich erstarrt waren

Joschua hielt vor dem Tor am Fuß des Turms und schlug mit dem Türring viermal gegen das Holz, so gewohnt gekonnt, als wäre er nur eine Woche oder einen Abend fortgewesen.

Die Pförtnerin, die ihm so spät noch aufmachte, war ebenfalls dieselbe wie damals: Sie hieß Krista, diente schon immer als Magd der Familie und war mit ihren weit auseinanderstehenden Augen, den Zahnlücken und der fleckigen Haut eine der unansehnlichsten Frauen, die Joschua kannte. Für diesen Gedanken hasste er sich – Krista hatte ihn immer freundlich und zuvorkommend behandelt, ganz gleich, wie oft er sie wegen ihres Aussehens drangsalierte. Und das hatte er oft getan, durch ihre gesamte gemeinsame Kindheit hindurch.

Sie begrüßte ihn wie ein treuer Hund, umarmte ihn leidenschaftlich, gab ihm einen Kuss auf die Wange und stellte so viele Fragen, wie ihr nur einfielen, ohne dass er auch nur auf eine davon reagieren konnte. Sie hätte Joschua darunter begraben, hätte er ihr nicht versprochen, morgen jede einzelne zu beantworten. Jetzt wollte er zunächst einmal ankommen. Also bekam er einen zweiten, diesmal fordernden Kuss und eine gute Nacht gewünscht, bevor ihm Krista den Hengst abnahm und zum Stall brachte.

Sie liebte ihn. Das hatte sie schon immer getan. Sogar schon als junges Mädchen, was sie ihm, so oft sie konnte, mit Blumen, Süßigkeiten oder anderen kleinen Geschenken bewies. Als sie beide jugendlich und neugierig wurden, beichtete sie ihm mehrfach ihre Liebe, jedoch stets so flüchtig, leise und schüchtern, dass er jedes Mal so tun konnte, als hätte er sie nicht verstanden oder als hätte sie nur einen Witz gemacht. Er hatte ihre Gefühle niemals erwidert. Dazu war sie ihm zu hässlich und zu dumm, bemerkte Joschua nun erneut und verachtete sich dafür nur noch mehr. Krista hatte es als einzige Bewohnerin dieses verfluchten Hofes verdient, glücklich zu sein.

Joschua schüttelte den Gedanken ab, marschierte zur Pforte am Haupthaus und hielt inne. Dahinter würde ihn seine Familie erwarten, ganz besonders Othas und Clara und ihr Repertoire an furchtbaren Eigenschaften. Bevor sich er ihnen stellte, benötigte er einen Moment. Angespannt lehnte er sich gegen die kalte Mauer neben der Tür. Kälte. Sie erwartete ihn auch hinter diesen Wänden. Schließlich hatte es hier nie etwas anderes gegeben.

Joschuas erste Erinnerungen waren Geschrei. Die Mutter schrie, der Vater brüllte, dann weinte sie und er schlug eine Tür so heftig zu, dass man es im ganzen Haus donnern hörte. Dieses Ritual wiederholten sie beinah jeden Tag.

Wenn sie ausnahmsweise nicht schrien, ging der Vater jeden Abend auf seine Jagd. Er marschierte durch die Flure, bis er auf einen Diener, oder noch besser, ein Familienmitglied traf, um es zu erniedrigen: Seine Kinder wären dumm und faul, seine Frau einfältig und langweilig, die Diener unfähig und sowieso jeder und alles ein reiner Charakterfehler. Er brüllte sogar den Hund an, weil dieser lieber vor dem Kamin schlief, als draußen den Hof zu bewachen.

Joschua verstand früh, dass man es dem Vater niemals Recht machen konnte: Wenn er im Hof spielte, verschwendete er seine Zeit. Wenn er Bücher las und die unsägliche Altsprache der Priester lernte, war er ein nutzloser Stubenhocker, und wenn er sich mit Rechnungswesen beschäftigte, nur um dem Vater zu gefallen, machte er zu viele Fehler und wurde nur noch heftiger kritisiert. Der Vater fand immer etwas zu beanstanden. Meist beschimpfte er nur, manchmal brüllte er und in besonders schlimmen Zeiten prügelte er sich durchs ganze Haus, von den Kindern über die Diener bis zum Hund.

Sogar außerhalb seines Guts wurde er für seine Streifzüge berühmt, bei denen er die Händler beschimpfte oder auf den Priester losging. Dieser war sowieso sein liebstes Opfer, weil er, so der Vater, ein Nichtsnutz sei, der davon lebte, willenlosen Trotteln die immer gleichen Sätze herunterzubeten und Weibern die Tränen zu trocknen.

Weibern wie Joschuas Mutter, die ihren grausamen Mann eines Tages nicht mehr ertragen konnte. Joschua war zehn Jahre alt, Ry litt noch unter den Folgen des Bürgerkriegs, da ging die Mutter auf den Markt und kam nicht wieder. Am Abend fiel auf, dass sie nicht zurückgekommen war. Nach einer Woche verstanden alle, dass sie es auch nicht mehr tun würde. Niemand hatte sie gesehen oder wusste, wohin sie gegangen war, weder der Pfarrer noch ihre Verwandten in Korbiniansberg oder sonstwo.

Der Vater verfluchte sie fortan, wann er nur konnte und stellte sich laut vor, wie sie als Wanderhure von einer Gruppe Söldner vergewaltigt wurde oder wie man sie einiger Münzen wegen meuchelte und im Straßengraben liegen ließ, wo dann die Raben in ihrem Fleisch pickten und die Fliegen Eier in die Augen legten. Sie würde schon wiederkommen, hatte er immer prophezeit, spätestens wenn sie des Lebens in Armut überdrüssig sei, diese untreue Hure von einer Ehegattin. Aber so viel der Vater auch fluchte und zeterte, sie blieb fort. Und anstatt daraus zu lernen, wurde er nur noch abscheulicher.

Vor vier Jahren war dann auch Joschua schließlich gegangen – oder besser: entkommen. Zuvor hatte er für den Vater schon länger als Bote und Unterhändler gearbeitet, zuerst nur selten, später wann er nur konnte. Seine Geschwister begannen es zu schätzen, dass er sich stets freiwillig meldete, um Wochen und Monate auf den Straßen zu verbringen, bis er dann eines Tages, nach einem erfüllten Auftrag, einfach fortblieb.

Erst dort im Exil, zwei Königreiche weiter im Süden, verstand er, dass der Vater nicht einfach bösartig, sondern über alle Maßen unglücklich war – was ihn aber nicht weniger hassenswert machte.

In diesem Moment schlug ein Regentropfen zwischen Joschuas Füßen ein und riss ihn aus den Erinnerungen. Ein heftiger Platzregen folgte.

Ganz wie erwartet.

***

Joschua trat ein.

Auch im Haupthaus hatte sich fast nichts verändert. Jeder Teppich lag an seiner Stelle, jede Lampe hing an ihrem Platz, ja sogar die morsche Diele am anderen Ende des Ganges schien immer noch nicht ausgetauscht worden zu sein. Auch das schwarzbraune Wappenschild aus dem Belletungeraufstand war noch an dieselbe Wand genagelt, obwohl es nach wie vor als Hochverrat galt, sich zu den Aufständischen zu bekennen.

Joschua wollte sich auf sein Zimmer schleichen, das bestimmt noch niemand anderes bewohnte, und seine Geschwister selbst herausfinden lassen, dass er wieder da sei, da erschien Clara, seine älteste Schwester, gemeinsam mit ihrem Mann aus einer der Türen. Die dürre Frau mit den gemeißelten Gesichtszügen und ihr blasser, stets desinteressierter Mann, beide in schwarzer Trauerkleidung, musterten ihn abfällig.

„Sagt mir, lieber Gatte“, fragte sie. „Hat man uns nicht erzählt, dass da Wölfe im Süden lauern?“

Der Mann spielte mit. „Aber ja, Liebste. Sehr große und gefährliche Bestien.“

Worauf sie die Stirn runzelte. „Nun, dann sind diese aber nicht mehr das, was sie einmal waren, wenn sie es nicht einmal schaffen, einen einzelnen, unbewaffneten Laufburschen und sein Pferd zu fressen.“

„Ach, geliebte Schwester“, erwiderte Joschua, so freundlich er nur konnte und verneigte sich. „Ich freue mich, dass Ihr schon so früh die Zeit fandet, aus Eurem Sarg zu steigen. Habt Ihr denn schon eine Jungfrau gefressen oder wie kommt es, dass Ihr heute so kräftig ausseht?“

Ihr Ehemann rümpfte die Nase. „Ihr hattet Recht, liebste Gattin, er ist sehr dreist. Wir sollten nun wieder zu den Gästen.“

„Geht nur voraus.“

Was der Gatte auch sofort tat, ohne ein weiteres Wort zu verlieren.

Joschua und seine Schwester beäugten sich misstrauisch. Ohne jegliche geheuchelte Höflichkeit erklärte er: „Ich möchte genauso wenig hier sein, wie du mich hier haben willst. Da sind wir einer Meinung. Schaffen wir also diese ein, zwei Tage ohne Streit?“

„Folge mir“, sagte Clara in dem Ton, in dem sie schon immer mit ihm gesprochen hatte: nicht als Befehl, sondern als eine Tatsache, an der es nichts mehr zu rütteln gab.

Sie führte ihn in die große, aber verlassene Küche, vorbei an einem Schlachtfeld aus schmutzigen Töpfen und Geschirr, dass der Totenschmaus dort hinterlassen hatte, und zu dem Tisch, an dem die Bediensteten sonst ihre Mahlzeiten einnahmen. Mit tödlicher Effizienz – anders konnte man Claras Art nicht beschreiben – zauberte seine Schwester zwei Becher aus einem Regal, eine Flasche Rotwein aus einem anderen und setzte ihrem Bruder fast zeitgleich einen Teller Flusskrebse vor. Was Joschua erstaunte. Flusskrebse waren in ganz Ry fast ausgestorben. Sie nur zur servieren, auch wenn man sie aus dem Ausland gekauft hatte, wurde ähnlich der Wilderei bestraft.

„Du warst lange fort“, bemerkte seine Schwester und schenkte den Wein ein.

„Lange genug?“

„Das kann ich nicht sagen. Es ist nur irgendwie faszinierend: eine dieser Geschichten, in denen der Sohn durch den Tod des Vaters an den Ort seines Leids zurückkehrt. Wie in den Dramen, die ich früher oft gelesen habe.“

„Ja, aber in diesen Dramen bleibt der Sohn, überwindet seinen Schmerz und löst dabei oft auch noch ein Rätsel um seine Vergangenheit. Ich werde allerdings sobald wie möglich wieder gehen. Wann ist die Testamentsverlesung?“

Clara seufzte. „Jetzt, wo du zurück bist, morgen. Othas will sobald wie möglich erben.“ – Othas war der Älteste der Geschwister und schon lange zum nächsten Familienoberhaupt bestimmt worden. Joschua hatte seine Kindheit über zu ihm aufgesehen, bis er ihn schließlich genauso zu hassen verstand wie den Vater. „Mein lieber Gatte wird ihm schon von deiner Ankunft erzählt haben und er spricht wahrscheinlich jetzt gerade mit dem Notar, der heute auch zu unseren Gästen zählt.“

„Von mir aus können wir noch heute Nacht das Testament verlesen lassen. Aber warum der Wein? Du hast mir doch oft genug deutlich gemacht, dass ich kaum das Brot wert bin, das wir an die Pferde verfüttern.“

„Deine Bemerkung zuvor hatte etwas unangenehm Wahres: Ich lebe in einem Sarg. Wir alle hier tun das. In einem Sarg, den unser Herr Vater mit Mühe gezimmert hat und den Othas mit dem gleichen Eifer weiter ausstatten wird. Also wollte ich mal ein paar Worte von jemandem hören, der nicht auf einem Friedhof schläft. Was macht das Leben außerhalb? Wie geht es unserem Partner im Süden?“

„Sehr gut, dank Vaters sehr präzisen Anweisungen. Am Meer zu leben ist sehr angenehm.“

„Auch wenn du nur Stellvertreter bist, der die Briefe eines anderen schreibt und die Rechnungen prüft?“

Joschua zuckte mit den Schultern. „Zu mehr tauge ich doch auch nicht. Oder wie Vater sagte: Bist du wirklich mein Sohn oder vielleicht doch nur der Bastard eines Hausierers? In mir erregst du zum Glück solches Mitleid, dass ich es nicht einmal fertigbringe, dich zu enterben!“, ahmte er den Vater besser nach, als ihm lieb war.

„Ja, er hatte schon immer eine sehr theatralische Art seine Meinung mitzuteilen. Warum hast du die Sdortis-Tochter nicht mitgebracht? Luana heißt sie doch, nicht wahr? Ich hätte zu gern erlebt, wie sie sich mit Giftspritzern aus allen Richtungen schlägt, wenn du sie uns dann vorgestellt hättest.“

„Wie kommt dein Mann damit zurecht?“

„Oh, damit man vom Giftspritzen verletzt werden kann, braucht man so etwas wie eine Persönlichkeit“, gab Clara knapp zurück. „Hast du eigentlich die Ehe mit Luana schon vollzogen oder wartest du zum ersten Mal in deinem Leben auf die Nacht nach der Trauung?“, fragte sie, jetzt wieder mit der kalten Überheblichkeit, mit der sie ihn schon begrüßt hatte.

„Von einer Heirat sind wir weit entfernt.“

„Nicht, wenn es nach Othas geht. Er will deine Ehe, Vaters Anweisungen entsprechend, sobald wie möglich in die Wege leiten.“

„Soll er machen“, raunzte Joschua.

„Das wird er. Man sagt sich aber, dass die Tochter unseres Partners alles andere als eine heiratswerte Frau sein soll: dem Banalen sehr zugetan, keine gute Hausdame, noch weniger Geschäftsfrau und vom südländischen Zuckergebäck dick geworden. Zudem ist sie erst im nächsten Jahr mannbar.“

„Nichts, was man nicht mit Handwerkerstöchtern überbrücken kann.“

„Ich vergaß: So sehr du schon immer ein Frauenheld warst, so war die Treue auch noch nie eine deiner Tugenden, wie wir ja seit Alexandra wissen. Das arme Mädchen hat übrigens vor zwei Jahren geheiratet, den ältesten Müllerssohn, und inzwischen selbst eine Tochter bekommen. Angeblich spricht sie ab und zu noch von dir, natürlich nur Schlechtes.“

Joschua nahm noch einen letzten Schluck Wein, dann sagte er: „Wenn ich nur mit dir trinke, weil du mich wieder in den Sarg ziehen möchtest, gehe ich jetzt lieber auf mein Zimmer oder lasse mich von unseren Gästen begrüßen.“

Sie kicherte. „Nun sei doch nicht gleich so empfindlich. Ich spotte doch nur ein wenig.“

„Woran ist Vater gestorben?“, fragte Joschua, um endlich das Thema zu wechseln. „Im Brief stand nur etwas von Erlösung nach langer Krankheit.“

Clara starrte ihn einen Moment lang nur an. „Das war eine Lüge“, gab sie schließlich zu. „Othas meinte, so würde sein Tod nach etwas Gnadenvollem klingen. In Wirklichkeit ging es sehr schnell. Zuerst war es wohl nur ein Stechen in der Magengegend – Vater beschrieb es als ein Feuer in seinem Bauch –, aber sehr bald litt er unter furchtbaren Schmerzen. Er konnte kaum noch etwas bei sich behalten und wenn, wurde es als weißer Schleim ausgeschieden.“

„Weißer Schleim?“

„Sein Nachttopf war voller weißer, nach Fisch riechender Suppe. Gleichzeitig kehrte der Schmerz das Allerschlechteste in ihm nach außen: Schon am zweiten Tag verfluchte er jeden, der ihm gerade einfiel und prügelte sogar auf Othas oder die Diener ein, wenn sie versuchten, ihn zu füttern oder zu waschen. Die Nächte verbrachte er mit Brüllen, bevor er dafür zu schwach wurde. Am vierten Morgen ist er dann an seinem Erbrochenen erstickt.“

„Mein Mitleid hält sich in Grenzen“, bemerkte Joschua mit aller ihm gebotenen Bösartigkeit. Das Gefühl der Befriedigung, das er sich nach dieser Geschichte erhoffte, wollte jedoch nicht einsetzen – was ihn erstaunte. Er hatte dem Vater ein Leben lang gewünscht, er möge elendig verrecken und nun, da es schließlich geschehen war, empfand Joschua nichts.

Clara erzählte weiter: „Der Medicus meinte, es wäre ein Gallendurchfall gewesen. Vater hatte jedoch kein modriges Wasser oder fauliges Fleisch zu sich genommen. Ich sage, es war der Hass, an dem er letztendlich erstickt ist. Wir haben das Bett und seine Kleider natürlich trotzdem verbrannt.“

Damit war alles gesagt. Bruder und Schwester schwiegen sich einen weiteren Moment nur an.

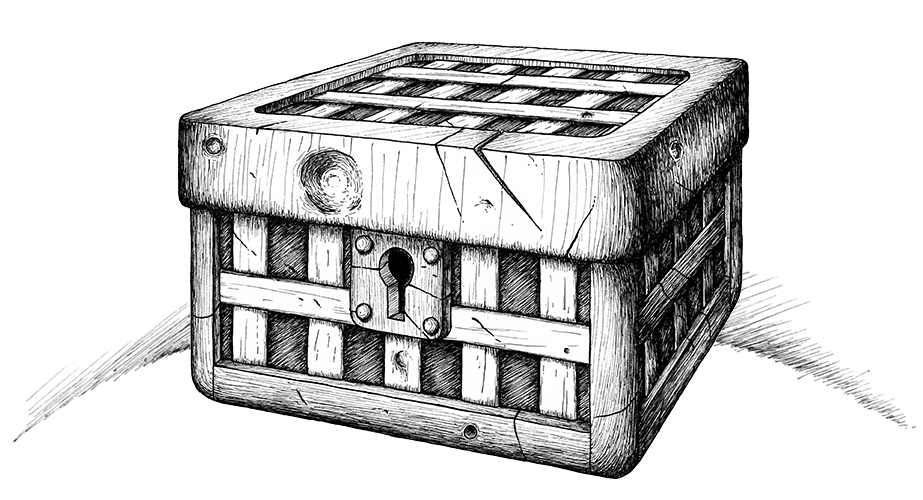

„Was war in seiner ach so wichtigen Schatulle?“, fragte Joschua, weil er es fragen musste. Die Schatulle war das große Rätsel ihres Vaters, für dessen Lösung sich Joschua immer am wenigsten interessiert hatte.

Clara zuckte mit den Schultern. „Gute Frage. Othas wird sie wohl morgen öffnen. Aber was wird Vater schon darin versteckt haben? Mutters herausgeschnittenes Herz?“

„Eher das seine.“

Sie sprachen nicht mehr lange, aber ausführlich genug, um Joschua zu verdeutlichen, dass sich auch nach Vaters Tod nichts geändert hatte. Alles war an seinem alten Platz: nicht nur die Teppiche, die Öllampen, die morsche Diele am anderen Ende des Ganges, auch der Vater jagte immer noch durch die Flure.

***

Joschua ging wenig später zu Bett, konnte aber lange nicht einschlafen. Wieder hier zu sein, das war, als hätte man ihn zu einem Bären in den Käfig gesperrt. Er wollte nur noch weg. Er überlegte sogar, sich davonzuschleichen, sich im Posthof am Tor einzumieten und erst am Mittag wiederzukommen.

***

Am Vormittag des nächsten Tages saßen Joschua und seine vier Geschwister im Arbeitszimmer des Vaters, wo sie auf den Notar warteten, während dieser seine Unterlagen auf dem Schreibtisch vorbereitete.

Das Zimmer, von dem aus sein Vater die vielen Konvois geleitet und dirigiert und Geschäfte bis zu den Südgestaden hin gemacht hatte, wirkte überhaupt nicht wie der Thronsaal eines erfolgreichen Kaufmanns, sondern wie die Kammer eines einfachen Schreibers: Es gab nur einen schlichten Schreibtisch, darauf Schreibutensilien und Kerzen für die Nacht. Die Wände waren nackt und der einfache Stuhl hätte genauso gut in der Küche stehen können. Alles hier erzählte von einem Mann, der für nichts anderes als seine Geschäfte gelebt hatte.

In diesem Kerker sammelten sich nun die Nachkommen des ehemaligen Insassen: Ganz vorne saß Joschuas Bruder Othas, der die Führung der Kaufmannsfamilie erben würde: ein Riese von einem Mann mit vollem Bart und grimmigem Blick. Auf ihn folgten Clara und ihr unsympathischer Ehemann.

Das dritte Kind war die streitsüchtige Magdalena, deren feuerrotes Haar sehr gut zu ihr passte: Sie widersetzte sich schon als kleines Mädchen jedem, ging niemals einem Streit aus dem Weg und tat ohnehin stets, was sie wollte. Manchmal verschwand sie spurlos für Wochen. Wenn sie dann von ihren Ausflügen zurückkehrte, mit Dreck im Gesicht, als habe sie in der Gosse gelebt, schüttelte Vater bestenfalls wortlos den Kopf und ging auf jemand anderen los. Aus gutem Grund: Ignoriert zu werden war Magdalenas Schwachpunkt.

Das vierte Kind, Eduard, war der Inbegriff eines Kaufmanns: stocksteif, distanziert, stets gelangweilt und nur an Zahlen und Rechnungen interessiert. Joschua hatte noch nie erlebt, dass er jemals eine Frau – seine Gattin eingeschlossen – auch nur angefasst oder ihr nachgeschaut hätte. Dementsprechend kursierte schon lange das Gerücht, Eduards einziges Kind wäre von Othas gezeugt worden.

Der Familie gegenüber saß der Notar; ein alter, sehr gepflegter Mann namens Hanland von Streine. Schon sein Vater hatte das Testament von Joschuas Großvater verlesen und der Großvater das des Urgroßvaters und so weiter.

Von Streine räusperte sich, legte die Unterlagen mit einer gekonnten Handbewegung vor sich ab und begann: „Werte Freunde, ich bin froh, Euch nun gesund wiederzusehen, wenn auch unter solch schlimmen Umständen. Der Herr Vater ist nun mit den Heiligen, sein weltliches Habe wird mit seinem Blut fließen. Beginnen wir, seinen Wünschen entsprechend, umgehend mit der Testamentverlesung.“ Worauf sich von Streine noch einmal räuspern musste.

Vater hatte sich wie in jedem seiner Briefe kurz gehalten und sich auf rechtskräftige, unmissverständliche Formulierungen beschränkt:

„Geliebte Nachkommenschaft,

mein Leben ist nun zu Ende. Mein Vermächtnis soll weitergetragen sein, zuerst von meinem Sohn Othas Roland. Er nimmt daher meinen Namen, mein Siegel, sämtliche meiner Befugnisse, erbanteilig wie in den nächsten Absätzen erklärt. Jeder meiner anderen Söhne und Töchter soll da bekommen 250.000 Pfennige; gegeben in den Summen von vier Goldenen Solanten, 32 Silbernen Steirern, 391 Solln und 4.890 Pfennigen.“

Die Summe allein war schon das ungefähr das Dreißigfache, das ein Handwerker in seinem ganzen Leben verdiente. In besseren Zeiten hätte man damit in den Adel aufsteigen können.

„Othas Roland erhält des Weiteren den Zentralkontor in Hildebrück und alle Ländereien von der Kelber Au bis zur Wardensheim. Clara Finlein Warri erhält die männlichen Rechte eines Stellvertreters der Familie. Sollten mir Othas und seine Erbberechtigten in das Reich der Heiligen eingehen, bevor sie Erbberechtigte vorweisen können, sollen an seiner statt Clara oder einer ihrer Erbberechtigten, bevorzugt im Alter, mein Haus besitzen und führen. Außerdem erhält sie …“

So wurde der Besitz weiterverteilt – traditionsgemäß mit dem Alter. Für Joschua, den Jüngsten, war dementsprechend nicht mehr viel vorgesehen: Er bekam neben dem Geld ein einfaches Wohnhaus im Süden zugesprochen, mehr nicht. Sollte er sich bereiterklären, Luana Sdortis, die erste Tochter des Partners zu heiraten, würde er unter Othas den Ausbau des Südkontors übernehmen.

Persönliche Anreden, Glückwünsche oder Hoffnungen, ein paar warmherzige Worte oder so etwas wie eine letzte Form der Zuneigung, auf die seine Kinder so verzweifelt warteten, hatte sich der Vater erspart. Wie immer. Das ganze Testament war nur ein weiteres Anweisungsschreiben, dieses Mal an Othas und den Notar, um seinen Besitz richtig aufzuteilen. Seine Familie stellte er wie Angestellte dar, über die es sonst nichts zu erwähnen gab.

Das tat weh. Ihnen allen, wie Joschua in ihren Gesichtern las.

Erst im letzten Absatz tat der Vater plötzlich etwas, mit dem keiner gerechnet hatte: Er überraschte sie. „Zuletzt, da will ich noch meinen wertlosesten Besitz an meinen Sohn Joschua Erdenest vermachen: Das soll sein die Messingschatulle im Familientresor. Sie besitzt keinen Wert in Pfennig und Solln. Er soll mit ihr verfahren, wie er es denn wünscht.“

Das saß! Alle Geschwister und deren ehelicher Anhang richteten ihre Blicke auf Joschua. Die Schatulle, dieses unscheinbare, in Messing gerahmte Kästchen, war ein wichtiger Teil des Vaters gewesen. Er hatte es gehütet, immer in seiner Sichtweite aufbewahrt, und wenn er verreiste, musste es ihn stets begleiten, meist in Panzertruhen oder einmal sogar von einem eigenen Wächter beschützt. Magdalena versuchte einmal, es zu stehlen und verbrachte dafür eine Woche im Hühnerstall. Othas probierte es auch und wurde so hart bestraft, dass er nie mehr ein Wort darüber verlor. Eduard gelang es schließlich sogar: Er schlich sich am schlafenden Vater vorbei, in das Arbeitszimmer, knackte dort den Tresor und klaute die Schatulle – vorrangig, um wieder einmal zu beweisen, dass er Othas überlegen war –, was aber noch unheimlicher endete: Der Vater stand am nächsten Morgen auf und wusste nicht nur, dass seine Schatulle gestohlen worden war, sondern auch, wo sie versteckt lag. Er holte sie sich zurück und sprach Eduard nicht einmal darauf an. Stattdessen schloss er ihn für ein ganzes Jahr vom gemeinsamen Abendessen aus. Und von solchen Geschichten gab es noch ein Dutzend.

Dass diese Schatulle, die Schatulle, nun an Joschua ging, traf sie alle bis ins Mark.

Bis auf von Streine. Der Familiennotar beendete vollkommen unbeeindruckt die Testamentsverlesung: „An die guten Tage erinnert euch, die schlechten bitte ich zu verzeihen. Euer Vater.“

Was folgte, war ein langer Moment des Schweigens, in dem sich die an Joschua gehefteten Augenpaare mit Zorn füllten. Der große, breite Othas reagierte als Erster. „Herr von Streine“, grollte er und stampfte an den Schreibtisch heran. „Dieser eine letzte Absatz, der war aber nicht Euer Ernst, oder?“

Der Notar ordnete die Unterlagen zurück in seine Tasche ein und antwortete gleichgültig: „Eine solche Beleidigung Eures Vaters kann ich selbst von Euch nicht dulden, Herr Othas.“

„Er hat gerade meinem jüngsten Bruder, seinem unfähigsten Sohn, seinen wertvollsten Besitz vererbt!“

„Da unterliegt Ihr einem Irrtum, Herr Othas: Die Schatulle wurde bereits geprüft. Ihr Wert liegt bei etwa einem Solln“, erklärte er, obwohl er durchaus verstand, worauf Othas hinaus wollte.

„Mir geht es um den Inhalt!“, brüllte Othas. „Mein Vater war davon besessen! Sogar unseren Partnern ist das aufgefallen!“ Er zögerte. „Ich verlange, dass die Schatulle mir übertragen wird!“

Von Streine seufzte, stand von seinem Platz auf … und wurde zu einem Giganten. Er war immer noch der gleiche alte Mann, der sich mit einem Gehstock helfen musste, aber seine Ausstrahlung wuchs mit einem Mal so gewaltig an, als hätte er den kräftigen Othas mit einem Finger zerdrücken können. Dieser trat ängstlich zurück.

„Eurer Jugend und der zu bewältigenden Trauer wegen, Herr Othas“, sprach der Notar ruhig und mächtig, „erlaube ich Euch diesen einen Fehltritt Eurem Vater und mir gegenüber. Diesen einen Einzigen! Aber wagt es niemals wieder, derart mit mir zu sprechen!“

Othas schluckte und gab schließlich ein paar sehr leise Worte von sich: „Ich bitte um Verzeihung. Das muss die Trauer um meinen Vater gewesen sein …“

Oder deine verrückte Gier, hätte Joschua am liebsten hinzugefügt.

Othas starrte ihn grimmig an. „Übergib mir die Schatulle!“

Joschua lächelte. „Warum sollte ich?“

„Weil es auf diesem Weg legitim ist. Außerdem steht sie mir zu. Vater hat sie nicht mir vermacht, das mag sein, aber er hat dir erlaubt, damit zu tun, was du willst. Wenn du sie mir also einfach gibst, wird es keine seiner Regeln brechen, nicht wahr, Herr von Streine?“

„Dass Ihr so sehr an einem wertlosen Metallkasten interessiert seid“, antwortete von Streine abwesend. Er kämpfte mit dem Verschluss seiner Tasche, der offenbar klemmte.

„Du verstehst nun. Gib mir die Schatulle, damit sie an ihren rechtmäßigen Platz kommt!“

„Nun, Ihr habt es bereits richtig ausgesprochen, Bruder: Vater hat sie nicht Euch vermacht. Wenn es für sie so etwas wie einen rechtmäßigen Platz gibt, dann ist dieser entweder bei Vater im Grab oder laut Testament an meiner Seite“, Othas wollte gerade etwas sagen, wurde aber von Joschua unterbrochen, in dem dieser einfach lauter sprach, „Außerdem verlange ich, mich auch weiterhin im Pluralis Majestatis anzusprechen. Ich bin kein gemeiner Knecht, auch nicht für Euch!“

Othas schnaubte und ballte die Fäuste. „Dazu werde ich dich –“, er hielt inne und wiederholte seinen Satz, des Anstands wegen korrigiert: „Dazu werde ich Euch aber machen, wenn Ihr mir die Schatulle nicht gebt!“

„Eine Drohung, die mich kalt lässt. Herr von Streine?“

Dieser gab nur ein angestrengtes Brummen von sich. Er hatte den Kampf gegen den Taschendeckel fast gewonnen.

„Wo ist die Schatulle?“

Keuchend erhob sich der alte Mann, durch den widerspenstigen Taschenverschluss sichtlich in seiner Würde gekränkt. „Die habe ich bereits von der Magd Krista auf Euer Zimmer bringen lassen. Das war eine persönliche Order Eures Vaters, falls man versucht, die Schatulle … zu stehlen.“ Damit warf er einen mahnenden Blick in Richtung Othas.

***

So kam Joschua also an Vaters berühmte Schatulle. Sie lag auf einem Stapel zusammengelegter Kleidung auf seinem Bett.

Die Schatulle war kleiner und weniger imposant, als er sie in Erinnerung hatte: ein unscheinbarer Kasten aus messingfarbenem Metall, überzogen von einem Gittermuster aus Kupferstreifen und zusammengehalten von einem verstärkten, genauso mit Messing überzogenen Stahlrahmen – ein mattgoldener Kasten mit rotgoldenen Streifen, der sich farblich kaum von den Leinenkleidern unterschied, auf denen er auf Joschua gewartet hatte. Kratzer und eine leichte Delle verrieten ihrem neuen Besitzer, dass man schon öfter versucht hatte, die Kassette mit Gewalt zu öffnen.

Joschua überlegte noch, ob die Schäden damals von Eduard oder vielleicht heute Nacht von Othas zugefügt worden waren, dann wurde seine Neugier zu groß. Er wollte endlich wissen, was oder ob überhaupt etwas in dem Kästchen verborgen lag. Leicht genug dafür, um leer zu sein, war sie jedenfalls.

Und abgeschlossen.

Joschua sah sich eifrig nach dem Schlüssel um, fand aber keinen. Weder auf seiner Kleidung noch auf dem Boden noch sonst irgendwo in der in der Kammer.

Auch von Streine wusste nichts davon. Vielleicht gab es keinen mehr oder es hatte nie einen gegeben, antwortete der alte Notar. Dieses Kästchen schien wie gesagt lediglich einen rein persönlichen Wert gehabt zu haben. „Vielleicht ist die Tatsache, dass es sich nicht oder nicht mehr öffnen lässt, kein Zufall, sondern Absicht.“

Joschua probierte daraufhin alle Schlüssel aus, die an Vaters Brett hingen. Zuerst nur die, die er nicht kannte, danach jeden anderen und schließlich einfach alle bis zum letzten. Sogar den Zweitschlüssel für sein Quartier. Als nächstes durchsuchte er Vaters Schreibtisch, Schublade für Schublade, sah in den Schränken nach und dann sogar in den Büchern. Warum Othas gegen diese Suche keinen Einspruch erhob, ließ sich leicht erklären: Sein großer Bruder war genauso neugierig wie er.

Aber ganz gleich, wie sehr Joschua suchte und wühlte, er fand nichts. Er entdeckte zwar noch den einen oder anderen Schlüssel, sogar das wuchtige Monstrum, das den Speicher öffnete und angeblich vor Jahren verloren gegangen war, aber keinen, der auch nur ins Schloss der Schatulle passte.

Joschua zögerte.

Vielleicht hatte ihn ein wütender Diener, von denen es ja in den letzten Jahrzehnten genug gegeben hatte, gestohlen und frustriert in den nächsten Straßengraben geworfen. Oder vielleicht war die Schatulle tatsächlich gar nicht zu öffnen. Also gab es nur noch eine Möglichkeit: den Schlosser.

***

Eine Viertelstunde später stand Joschua in dem kleinen Laden des Schlossers, der schon häufig für die Familie gearbeitet hatte und musste sich erst einmal eine ganze Weile begrüßen lassen. Man habe ja so lange nichts mehr von ihm gehört, wie es ihm denn ginge und was seine Pläne für die Zukunft wären, jetzt wo der Vater bei seinen Vätern sei. Zurück nach Kailano ins Südland? Fernab der Heimat? Wo vom Süden die Muselmanen drohten und wo man im Sommer lebendig verbrannte? Oh, das wäre wirklich ein Opfer für die Familie.

Als Joschua endlich die Frage stellen durfte, ob man die Schatulle hier in der Werkstatt hergestellt hatte, lautete die Antwort: Nein, der Vater Eures Herrn Vaters hat sie aus dem Ausland gekauft, soweit man wisse. Sie öffnen? Das dürfte nicht schwer sein.

Der Gehilfe des Schlossers, ein junger, immer grinsender Knabe mit Feuermal unter der Lippe, wäre recht begabt im Aufbrechen von Schlössern, dem sogenannten Nachschließen. Dieser wusste auch sofort, welche Dietriche er verwenden musste, zog zwei Dutzend kleiner Haken, Gabeln und Spitzen aus einer Holzkassette und arbeitete damit im Schloss herum. Um daran zu scheitern. Nach einigen Versuchen gab der Jüngling kopfschüttelnd auf.

Ist halt ein guter Verschluss, erklärte sein Meister, kann schon mal passieren.

Also versuchten es Meister und Schüler mit anderen Werkzeugen, wie einem sogenannten Tropfenhaken oder einer Art metallenen Schlange, danach mit einer Spannzange, die das Schloss einfach aufspreizen sollte. Stets vergebens. Zuletzt klemmten sie die Kassette in eine Halterung, legten einen Kurbelbohrer an und bohrten und bohrten, zuerst der Lehrling, dann der Meister, zuletzt beide gemeinsam … und blieben trotzdem weiterhin erfolglos. Das Schloss gab einfach nicht nach. Ihre Versuche hinterließen nicht einmal einen Kratzer!

Joschua fragte schließlich: „Ist es überhaupt ein Schloss und nicht einfach nur ein Loch im Metall, das Idioten wie uns hereinlegen soll?“

„Sicher is‘ es eins, Herr!“, verkündete der Meister, offensichtlich in seiner Ehre gekränkt. Schließlich könne er Teile eines Mechanismus‘ erkennen.

„Aber ihr bekommt es nicht auf?“

„Nein, Herr.“

„Und ihr wisst nicht, warum?“

„Nein, Herr.“

Wütend, aber eher auf die geniale Konstruktion als auf die Schlosser, warf er ihnen eine Münze hin und ging.

Nun sollte sich der Schmied an der Kassette versuchen. Irgendwas musste einfach in ihr sein, wenn schon das Schloss so perfekt gefertigt war! Der Schmiedemeister gegenüber dem Hof der Familie schlug vor, zuerst den Rahmen oder den Deckel mit seiner größten Zange zu sprengen. Joschua, ohne jede Ahnung von Schmiedekunst, stimmte zu, ahnte aber bereits, dass das nicht funktionieren würde. Als es so kam – und der Schatulle nicht einmal eine Schramme zufügte – blieb nur noch die Möglichkeit, das kleine Kästchen mit einem Hammer zu zerschmettern. Joschua zuckte mit den Schultern und nickte zustimmend.

„Dann soll’s so sein!“, bestätigte der Schmied, stellte die Kassette auf seinen Amboss und griff nach seinem schwersten Vorschlaghammer. Er gab Joschua einen letzten Augenblick, um sich anders zu entscheiden oder zu verabschieden, bevor er den Hammer über sein Haupt hob und mit aller Kraft auf das Kästchen niederstürzen ließ.

Das war das Ende.

Oder hätte es sein sollen.

Es donnerte, der Hammer wirbelte auf einmal durch die Luft und zertrümmerte eine Hakenleiste mit Werkzeugen, die scheppernd zu Boden stürzten.

Der Hammer war einfach abgeprallt!

Die Schatulle stand dagegen unversehrt, einer Beleidigung gleich, auf dem Amboss; der Schmied erstarrt davor. Seine Hände, die immer noch nicht verstanden hatten, dass sie keinen Hammer mehr hielten, zitterten. Blut tropfte von seiner Stirn. Der Stiel des Hammers war mit entsetzlicher Wucht dagegen geschmettert und nun öffnete sich eine Platzwunde.

„Das kann gar nicht sein“, wimmerte der Schmied, während das Blut seine Nase erreichte.

Joschuas Blick wanderte fassungslos von der Wunde auf das Kästchen. Sie hatte bis auf eine leichte Druckstelle im Deckel keinen Schaden genommen. Ihr zerkratzter Metallrahmen und die glänzenden Messingflächen schienen Joschua hämisch anzugrinsen.

„Es tut mir leid“, stammelte er. „Die Schatulle … das – das hätte ich niemals gedacht … das …“ Er fand keine Worte für das, was hier geschehen war.

Ein so kleines Kästchen aus einer dünnen Schicht Stahl konnte nicht so stabil sein. Niemals hätte sie den mächtigen Schlag eines dreißig Pfund schweren Vorschlaghammers heil überstehen dürfen! Das war vollkommen unmöglich! Was in aller Welt hatte Vater darin versteckt?

Verdrossen und erschüttert ob dieser Niederlage packte Joschua die Schatulle, legte eine Handvoll Pfennige, fast das Monatseinkommen eines Handwerkers auf den Amboss, und ging.

***

Was sollte er jetzt tun? Vielleicht doch den ganzen Hof mitsamt Lager und Ställen auf den Kopf stellen? Seine Geschwister zu befragen wäre sinnlos. Keiner würde etwas von einem Schlüssel wissen.

„Ich weiß, warum du die Schatulle nicht aufbekommst.“

Joschua schrak auf. Wer hatte das gesagt?

„Junger Herr Joschua?“

Direkt vor ihm stand auf einmal eine gebückte, lächelnde Frau, auf die das Wort Alt wirklich zutraf. Die milchigen Augen waren in dem ledrigen Gesicht kaum noch erkennen. Das weiße, dünne Haar hing ihr wie Spinnweben vom fast kahlen Kopf. Sie trug die braune, derbe Leinenkleidung einer Hebamme, aber es musste lange her sein, dass sie diesem Beruf nachgegangen war. Jetzt wirkte sie wie eine wohlmeinende Urgroßmutter, die nur noch auf ihr Ende wartete. Und das seit vielen Jahren.

„Wie ich bereits sagte: Ich weiß, warum du die Schatulle nicht öffnen kannst.“

„Und wie soll das gehen?“, stammelte Joschua immer noch erschrocken, und versuchte, sich zu sammeln: „Woher weißt du überhaupt davon? Oder zuerst: Wer bist du?“

„Euer Vater kannte mich sehr gut; immerhin habe ich ihm dabei geholfen, in diese Welt zu kommen.“

Joschua schnaubte verächtlich. „Dann wärst du schon lange tot.“

„Nicht unbedingt. Ich war zwölf und wurde damals von meiner Mutter zur Hebamme ausgebildet. Dein Vater starb vor seiner Zeit – wie ich hörte, am Weißen Stuhl. Von daher ist es doch gut möglich, dass seine Hebamme noch lebt.“

Joschua verlor die Geduld. „Wenn du meinen Vater kanntest, müsstest du wissen, dass er nie geboren, sondern in die Welt geschissen wurde. Deswegen habe ich auch kein Geld für dich! Einen angenehmen Tag –“

Die alte Frau unterbrach ihn, aber nicht mit lauten Worten oder einem drohenden Finger, sondern schweigend, mit einem unmerklichen Kopfschütteln. „Sei nicht frech“, bestimmte sie lächelnd. „Ich bin zu alt und habe zu viele eigene Kinder, um an Geld und Almosen interessiert zu sein. Es war, wie ich gesagt habe: Ich habe geholfen, Euren Vater zur Welt zu bringen und habe ihn heranwachsen sehen. Ich weiß auch, wie er war, bevor er zu der trostlosen, hasserfüllten Hülle verkümmerte, mit der du unter einem Dach leben musstest. Wie dem auch sei: Du hast versucht, seine Schatulle zu öffnen und bist dabei gescheitert. Ich weiß, warum.“

„Dann erkläre es mir! Und verzeih‘ meine schroffe Art …“, fügte Joschua kleinlaut hinzu.

„Längst geschehen. Mir nach, bitte.“

„Und wohin?“

„Zu meinem Haus. Ich bin müde und möchte mich ein wenig ausruhen, und die paar Schritte werden dein Schaden nicht sein.“

Sie ging los, in eine Gasse, direkt an der Mauer zum Hof. Er folgte ihr wortlos.

„Weißt du, Joschua, es ist nicht das Schloss, das die Schatulle versiegelt und auch nicht das Metall oder sonst ein Zaubertrick. Es ist der verzweifelte Wunsch des Vaters deines Vaters.“

„Du sprichst in Rätseln …“

„Wie soll ich dir sonst ein Rätsel erklären?“

„Einfach verständliche Worte wären ein guter Anfang.“

Sie kamen in einen Hinterhof. Pilze wucherten aus einem Haufen aus morschem Holz, daneben verrosteten alte Eisenringe. Hier hatte es früher eine Böttcherwerkstatt gegeben, das wusste Joschua noch. Jetzt war hier nichts mehr; nur eine Gasse, die man nachts meiden sollte.

„Also ist die Schatulle verschlossen, weil sich das mein Großvater gewünscht hat?“, fragte er weiter.

„Er hoffte fast sein ganzes Leben lang, dass sie verschlossen bleiben möge. Noch auf seinem Sterbebett dachte er an nichts anderes. Dein Vater hingegen wünschte sich das nur sehr kurz und auch nur, um wiederum seinem Vater zu gefallen. Als er die Schatulle jedoch wieder öffnen wollte, war es bereits zu spät. Er hatte den … Schlüssel“ – sie betonte dieses Wort seltsam deutlich – „schon lange verloren.“

Die beiden erreichten eine weitere Straße, direkt am Rand von Hildebrück, wo der Fieltersbach die Häuser von dem endlosen Brachland trennte, aus dem Joschua gestern Nacht gekommen war. Er hatte gar nicht gewusst, dass es einen so schnellen Durchgang vom Hof bis zum Stadtrand gab.

Die Alte deutete auf einen Hügel. Auf diesem stand ein kleines, ärmlich wirkendes Häuschen mit verwildertem Garten und verwittertem Heudach.

Joschua fragte weiter: „Was war denn so Wichtiges in der Schatulle, das er unbedingt wiederhaben wollte?“

Die Hebamme lachte kurz auf. „Das würdest du nicht verstehen.“

„Da unterschätzt du mich.“

„Dann in anderen Worten: Du würdest selbstverständlich verstehen, was in der Schatulle ist, aber nicht, warum es für deinen Vater so unermesslichen Wert hatte. Es ist jedenfalls jetzt noch darin, das ist sicher.“

Sie ließen das letzte Gebäude hinter sich, gingen über eine breite Pflasterbrücke und folgten dem Weg den Hügel hinauf.

„Und warum ist das sicher?“

„Als dein Vater im Sterben lag, hätte er die Schatulle geöffnet, wenn es ihm möglich gewesen wäre. Er hatte immerhin Jahrzehnte auf ihren Inhalt verzichten müssen.“

„Komm zum Punkt: Was ist da drin?“

Aber sie sprach weiter in Rätseln: „Das Einzige, was einem strebenden Menschen wirklich im Weg sein kann. Das mit Abstand größte Hindernis für jemanden, der viel erreichen möchte. Ich werde es dir nicht beschreiben! Es würde dich nur enttäuschen, also musst du es selbst erfahren … oder eben die Schatulle öffnen.“

„Und wie mache ich das?“

„Mit dem … Schlüssel selbstverständlich“, antwortete sie und lächelte.

Sie erreichten schließlich die Hütte. Ihre Holzwände wirkten alt und zerfressen, die Stützbalken morsch und brüchig und die zwei Löcher im Dach, durch die problemlos ein ausgewachsener Mann gepasst hätte, mussten jeden Winter zu einem Überlebenskampf machen. Joschua mochte kaum glauben, dass jemand in so einem Verschlag leben konnte.

Die alte Hebamme öffnete die Tür. „Komm doch mit hinein. Dann sage ich dir, wie du den Schlüssel wiederbekommen kannst: Indem du sozusagen Magie mit Magie bekämpfst, oder besser: Ungewissheit mit Ungewissheit.“

Und so erzählte sie ihm vom Land der verlorenen Dinge und schickte ihn auf die Reise.

***

Noch vor dem Mittag sattelte er seinen Hengst. Als er gerade das Scheunentor öffnen und sich ohne jeden Abschied davonstehlen wollte, trat plötzlich Clara aus dem Schatten. Ihr schwarzes Kleid vereinte sie regelrecht mit dem Dunkel.

„Du willst nicht einmal zum Mittagessen bleiben?“, fragte sie mit einer Mischung aus Vorwurf und Flehen.

Joschua hob den Torbalken zur Seite. „Ich wüsste nicht, was das nützen sollte.“

„Gefällt es dir in Kailano so viel besser?“

„Ich gehe nicht zurück.“

„Wohin dann?“

Joschua seufzte. Sich immer rechtfertigen zu müssen, hatte er am wenigsten vermisst. „Ich komme aus dem Süden“, antwortete er, während er das Scheunentor aufschob, „also werde ich wohl nach Norden gehen, nach Hismer, vielleicht sogar nach Hansau. In zwei Monaten bin ich wieder da.“

„Wozu? Weil dir eine alte Frau von einem Zauberland voller verlorener Dinge erzählte?“

Er nahm die Zügel. Der Hengst gab sofort nach, als sein Herr am Kopfstück zupfte. „Es gibt keinen Grund. Ich will einfach noch ein wenig unterwegs sein, noch nicht heiraten, Othas‘ Wut verrauchen lassen. Vielleicht ist das meine Art, Vater zu betrauern.“

„Du unternimmst eine riskante Reise durch ein Land, das gerade erst einen Bürgerkrieg hinter sich hat. Musst du so dringend wieder flüchten?“

„Ich muss nicht. Ich werde“, antwortete er so kalt, dass es ihn verletzte.